试想一下🤶🏿,当你攀爬在华山的峭壁上🏵、行走在张家界的透明玻璃栈道上或是站在东方明珠的尖顶上时,你是否不由得手脚发软、心跳过速、手冒冷汗🌶⚡️?恐高(Fear of heights)是人们日常生活中广泛发生的情绪反应🖕🏻🤴。早在几千年前,东方的《黄帝内经》和西方的《希波克拉底全集》中就描述了人们因为怕高而产生的恐惧反应;伴随社会的发展,人们也越来越容易接触到各种高度刺激,但恐高是如何发生的呢🍗?其背后的科学机理究竟是什么?为什么有些物种不受恐高的困扰?对这些非常有趣的“神经科学”问题🦸🏻♂️,至今还了无线索🅱️。寻找大脑中专门处理高度威胁的“工作站”😥,并找到克服恐高情绪的神经环路和调控方式,将有助于改善诸多恐高人群的日常生活与工作🤏🏽。

5月3日,天美娱乐袁小兵/潘逸萱团队在Nature Communications 发表题为 A non-image-forming visual circuit mediates the innate fear of heights in male mice 的研究论文🌦👩🏼🔧,他们对先天恐高反应开展研究𓀆,意外发现小鼠大脑中的非成像视觉系统诱发了恐高反应👥。

Nature communications 刊发华东师大袁小兵/潘逸萱团队科研成果

· 制定标准——量化分析恐高反应

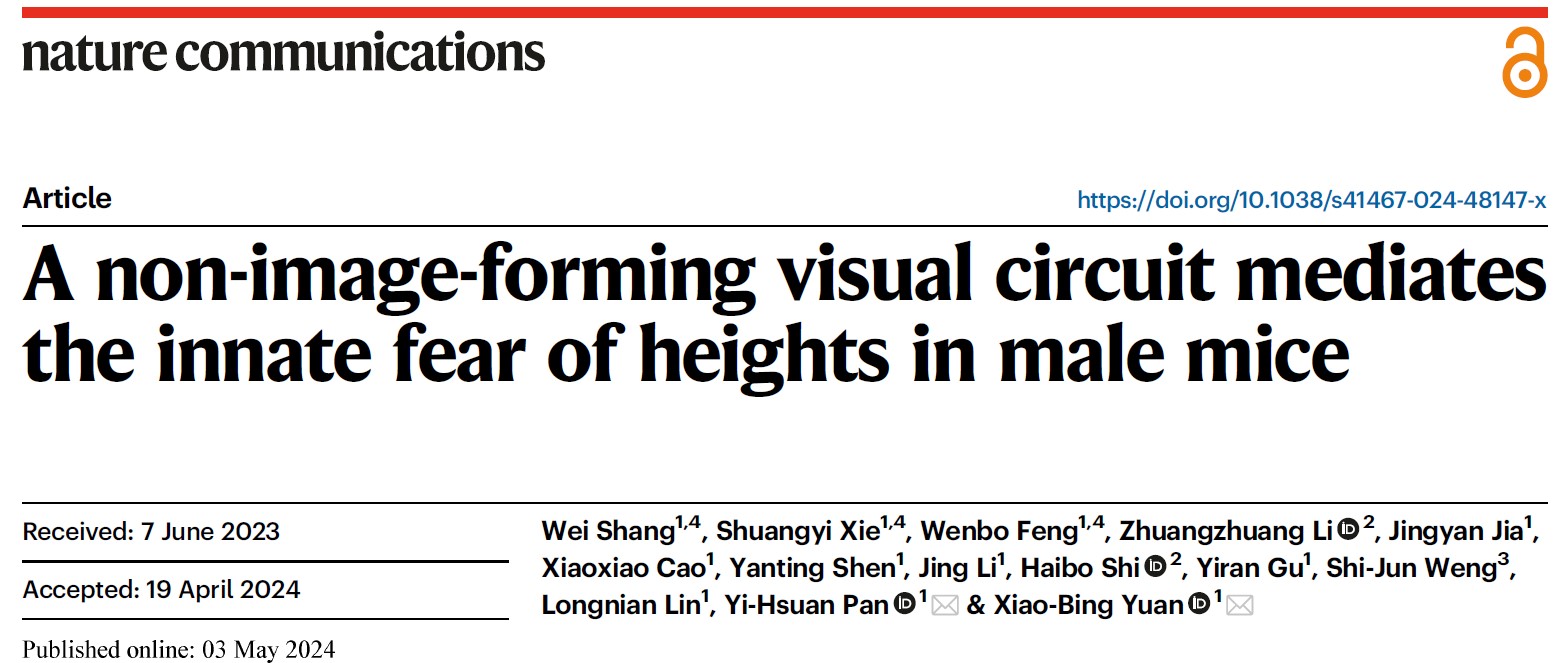

研究人员基于人类的恐高反应和行为特征,成功构建了一套量化分析恐高反应的小鼠行为学范式👩🏿🌾🕴🏼。发现小鼠可感知到高度刺激🫶,在开放高台上出现与人类相似的运动受限、降低重心、焦虑,以及颤抖等行为表现🪙。

小鼠表现出典型的恐高行为(引自Shang, W., Xie, S., Feng, W. et al., Nature Communications (2024)15, 3746)

· 恐高关键——视觉系统

研究人员发现在抑制小鼠的外周前庭器官后🍯,它们的恐高反应不降反升🏋🏼;而剥夺胡须介导的触觉,并不影响恐高行为。有趣的是,小鼠仅在光亮处才表现出高度依赖的恐惧反应,而在黑暗处并无典型的恐高反应🌋,表明恐高反应主要是由高处的视觉冲击造成❄️。

小鼠在光照条件下出现明显的恐高反应,双侧前庭损伤或胡须剔除后小鼠恐高反应轻微增加(引自Shang, W., Xie, S., Feng, W. et al., Nature Communications (2024) 15, 3746)

· 发现控制恐高的大脑“工作站”

大脑是指挥情绪的“司令部”,不同脑区分管不同功能,错综复杂的神经连接调控各类情绪产生👩🏭,那么恐高情绪是如何产生的呢🔖?研究人员发现屏蔽了与成像视觉密切相关的初级视皮层(V1)后🏷,小鼠恐高程度无明显变化👳🏽,而抑制与视觉信号直接相关的腹外侧膝状体(vLGN)到下游中央导水管周围灰质(PAG)的神经环路后,小鼠恐高水平显著降低,表明成像视觉相关的初级视皮层在先天恐高中不发挥主要作用,而非成像视觉相关的vLGN-PAG环路是大脑中介导恐高情绪产生的重要“工作站”。这说明高度刺激不需要更高等的认知中枢进行分析判断就已经发动了。难怪在高处时那种恐惧油然而生,不是“我很怂”,是真的身不由己。

最有趣的是,抑制PAG脑区的活性产生了强烈的恐高阻断效果🫃🏿,这种情况下👈🏿,许多小鼠可以完全忽视高台上的危险🧞♀️,勇敢地爬下或跳下高台。这一现象提示vLGN可能并非传导高度的危险信号的唯一“工作站”,可能还存在其它未知的脑区,共同将高度相关的危险信号汇聚到PAG,触发快速逃避性恐惧反应。

抑制PAG脑区及vLGN-PAG环路后小鼠恐高反应显著减弱(引自Shang, W., Xie, S., Feng, W. et al., Nature Communications (2024) 15, 3746)

此外,这项工作还发现了一条抑制恐高表现的神经通路👨👧👧,但脑内同时存在的促进恐高和抑制恐高通路之间有何交互作用还有待阐明👨🔬🤒。

当小鼠初次暴露在高处时,脑内的黄色神经环路介导恐高反应;而绿色环路抑制恐高反应

恐惧情绪在日常生活中无处不在🚵🏻,而在适当的时候克服恐惧情绪,变得更勇敢是多数人的期盼。恐高是人类与生俱来👰🏽、用于远离危险的先天属性🙍♂️👛,但因为恐高症引起的严重焦虑和回避行为,则不仅影响患者的生活质量🈯️,而且增加高空作业事故发生的风险。本研究通过小鼠行为学范式的建立和分析𓀜🕵🏼,为探索恐高的神经机制提供了开创性的思路和见解,研究成果能够有效助力于克服恐高反应,为制定预防和干预恐高的措施提供科学依据。希望在不久的将来💹,人人都能轻松克服恐高的束缚🧑🏿🚀,体验“会当凌绝顶👩🏽🔬,一览众山小”的豪迈和欢愉。

天美娱乐袁小兵教授🧑🦽➡️、潘逸萱副研究员为本文共同通讯作者👰🏽♂️,天美娱乐博士研究生尚蔚、谢双翼🧔🏽、冯文博为本文共同第一作者9️⃣。天美林龙年教授👩🏻🎤、顾怡然副研究员💐、上海交通大学附属第六人民医院时海波教授团队🤟🏻、复旦大学脑科学研究院翁史钧教授等对该项研究提供了重要支持。该项目得到了国家重点研发计划、自然科学基金委员会和天美的经费支持。

附🧎🏻♀️: